PENDAHULUAN

I.1. WILAYAH SANGIRAN

Sangiran adalah sebuah situs arkeologi di Jawa, Indonesia. Sangiran memiliki area sekitar 48 km². Secara fisiografis sangiran terletak pada zona Central Depression, yaitu berupa dataran rendah yang terletak antara gunung api aktif, Merapi dan Merbabu di sebelah barat serta Lawu di sebelah timur. Secara administratif Sangiran terletak di Kabupaten Sragen (meliputi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong dan Plupuh serta Kecamatan Gondangrejo) dan kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sangiran terletak di desa Krikilan,Kec. Kalijambe ( + 40 km dari Sragen atau + 17 km dari Solo) situs ini menyimpan puluhan ribu fosil dari jaan pleistocen ( + 2 juta tahun lalu). Fosil-fosil purba ini merupakan 65 % fosil hominid purba di Indonesia dan 50 % di seluruh dunia. Hingga saat ini telah ditemukan lebih dari 13.685 fosil 2.931 fosil ada di Museum, sisanya disimpan di gudang penyimpanan. Pada tahun 1977 Sangiran ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sebagai cagar budaya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.070/0/1977, tanggal 5 Maret 1977. Selanjutnya keputusan itu dikuatkan oleh Komite World Heritage UNESCO pada peringatannya yang ke-20 di Merida, Mexico yang menetapkan kawasan Sangiran sebagai kawasan World Heritage (warisan dunia) No. 593.

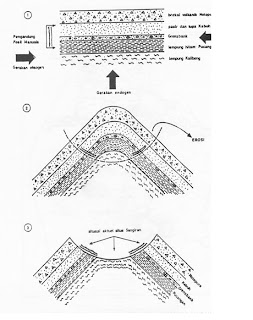

Secara struktural Sangiran merupakan daerah yang mengalami pengangkatan dan perlipatan yang kemudian membentuk struktur kubah terbalik, yang seiring berjalannya waktu mengalami erosi. Adanya pengangkatan ini terjadi karena proses penekanan dari kiri ke kanan oleh tenaga eksogen dan dari bawah ke atas oleh tenaga endogen. Erosi menyebabkan tersingkapnya lapisan-lapisan tanah secara alamiah. Dimana di dalamnya terkandung informasi tentang kehidupan sejarah manusia purba dengan segala yang ada di sekelilingnya (pola hidup dan binatang-binatang yang hidup bersamanya). Keistimewaan Sangiran, berdasarkan penelitian para ahli Geologi dulu pada masa purba merupakan hamparan lautan. Akibat proses geologi dan akibat bencana alam letusan Gunung Lawu, Gunung Merapi, dan Gunung Merbabu, Sangiran menjadi daratan. Hal tersebut dibuktikan dengan lapisan-lapisan tanah pembentuk wilayah Sangiran yang sangat berbeda dengan lapisan tanah di tempat lain. Tiap-tiap lapisan tanah tersebut ditemukan fosil-fosil menurut jenis dan jamannya. Misalnya, Fosil binatang laut banyak diketemukan di Lapisan tanah paling bawah, yang dulu merupakan lautan.

Gambar 1. Proses terbentuknya Kubah Sangiran

Gambar 2. Sangiran Dome

Adapun lapisan tanah yang tersingkap di wilayah Sangiran terbagi menjadi 4 lapisan (dari lapisan teratas) yaitu Formasi Notopuro, Formasi Kabuh, Formasi Pucangan dan Formasi Kalibeng.

A. Formasi Notopuro

Formasi Notopuro terletak di di atas formasi Kabuh dan tersebar di bagian tas perbukitan di sekeliling Kubah Sangiran. Formasi ini tersusun oleh material vulkanis seperti batu pasir vulkanis, konglomerat dan breksi dengan fragmen batuan beku andesit yang berukuran brangkal hingga bonkah. Ketebalan lapisan mencapai 47 meter dan terbagi menjadi tiga lapisan yaitu lapisan Formasi Notopuro bawah dengan ketebalan 3,2-28,9 meter, Formasi Notopuro tengah dengan ketebalan maksimal 20 meter dan Formasi Notopuro atas dengan ketebalan 25 meter. Pada Formasi Notopuro ini sangat jarang dijumpai fosil. Formasi ini ditafsirkan sebagai hasil pengendapan darat yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik dan terjadi pada kala Pleistocene atas.

B. Formasi Kabuh

Formasi Kabuh merupakan lapisan yang berumur 800.00-250.000 tahun yang lalu dan merupakan formasi yang paling banyak ditemukan fosil mamalia, manusia purba dan alat batu. Formasi ini terbagi menjadi dua yaitu grenzbank yang metupakan lapisan pembatas antara formasi Pucangan dengan Kabuh. Terdiri dari lapisan batu gamping konglomeratan yang berbentuk lensa-lensa dengan ketebalan 2meter. Di grenzbank banyak ditemukan fosil mamalia (Stegodon trigonocephalus, Bubalus paleokarabau, Duboisia santeng dll) dan fosil Hominidae. Formasi Kabuh atas ketebalan lapisannya sekitar 3-16 meter merupakan batu pasir dengan struktur silang siur yang menunjukkan hasil endapan sungai. Terjadi pada kala Pleistocene tengah.

C. Formasi Pucangan

Formasi Pucangan berumur 1.800.000-800.000 tahun yang lalu. Formasi ini terbagi menjadi dua yaitu lahar bawah dan lempung hitam. Formasi Pucangan lahar bawah ketebalannya berkisar 0,7-50 meter berupa endapan lahar dingin atau breksi vulkanik yang terbawa aliran sungai dan mengendapkan moluska air tawar di bagian bawah dan diatome di bagian atas. Pada lapisan ini juga terdapat fragmen batu lempung gampingan dari formasi Kalibeng. Formasi Pucangan Atas ketebalan mencapai 100 meter berupa lapisan napal dan lempung yang merupakan pengendapan rawa-rawa, pada formasi ini terdapat sisipan endapan molusca marine yang menunjukkan bahwa pada waktu itu pernah terjadi transgresi laut. Formasi ini banyak mengandung fosil binatang vertebrata seperti gajah (Stegodon trigonocephalus),banteng (Bibos paleosondaicus), kerbau (Bubalus paleokarabau, Hippopotamidae dan Cervidae. Pada formasi Pucangan ini juga ditemukan fosi Homo erectus , fosil karapaks dan plastrón kura-kura.

D. Formasi Kalibeng

Formasi kalibeng berumur 3.000.000-1.800.000 tahun yang lalu. Formasi tanah ini hanya tersingkap pada bagian Kalibeng atas (Pliocene atas). Formasi ini terdiri dari 4 lapisan. Untuk lapisan terbawah ketebalan mencapai 107 meter merupakan endapan laut dalam berupa lempung abu-abu kebiruan dan lempung lanau dengan kandungan moluska laut. Lapisan kedua ketebalan 4-7 meter merupakan endapan laut dangkal berupa pasir lanau dengan kandungan fosil moluska jenis Turitella dan foraminifera. Lapisan ketiga berupa endapan batu gamping balanus dengan ketebalan 1-2,5 meter. Lapisan keempat berupa endapan lempung dan lanau hasil sedimentasi air payau dengan kandungan moluska jenis corbicula. Adanya kalkarenit dan kalsirudit menunjukkan bahwa formasi Kalibeng merupakan hasil endapan laut yang amat dangkal.

Gambar 3. Formasi Situs Sangiran

Secara stratigrafis situs ini merupakan situs manusia purba berdiri tegak terlengkap di Asia yang kehidupannya dapat dilihat secara berurutan dan tanpa terputus sejak 2 juta tahun yang lalu hingga 200.000 tahun yang lalu yaitu sejak Kala Pliocene Akhir hingga akhir Pleistocene Tengah. Situs Sangiran menurut penelitian geologi muncul sejak Jaman Tersier akhir Pada kala Pliocene atas kawasan Sangiran masih berupa lautan dalam yang berangsur berubah menjadi laut dangkal dengan kehidupan foraminifera dan moluska laut. Pendangkalan berjalan terus sampai akhir kala Pliocene.

I.2. MUSEUM SANGIRAN

Museum Sangiran terletak di desa Krikilan, kecamatan Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah kurang lebih 15 km utara kota Surakarta. Museum ini terletak di kubah Sangiran dan dilalui 3 anak sungai Bengawan Solo yaitu, Kali Cemoro, Kali Brangkal dan Kali Poh Jajar, dan arus–arus kecil yang menyingkap lapisan tanah di lembah tersebut. Museum Sangiran ini dibangun di area seluas 16.675 m2. Museum tersebut terdiri dari ruang pameran, laboratorium, perpustakaan, ruang seminar, tempat penyimpanan fosil dan pos penjagaan.

Museum Sangiran dibangun untuk tujuan pemanfaatan dan pelestarian potensi situs Sangiran. Fosil Hominid di situs Sangiran mencakup masa evolusi menusia lebih dari 1 juta tahun. Temuan alat–alat batu seperti kapak perimbas, serpih, dan bola batu merupakan bukti adanya adaptasi manusia purba terhadap lingkungannya. Adapun binatang vertebrata yang menjadi bagian hidup manusia purba Sangiran, diduga telah mendiami daerah ini sejak 1,5 juta tahun yang lalu. Beberapa contoh fosil vertebrata yang ada di Museum Sangiran antara lain Stegodon sp. dan Elephas sp. (jenis-jenis gajah purba), Cervidae (rusa), Bovidae (kerbau, sapi ataupun banteng) maupun Rhinoceros sp. (badak).

Gambar 4. Pintu Gerbang Museum Purbakala Sangiran

Gambar 5. Menara Pandang Sangiran

I.3. TUJUAN

Tujuan dari studi fosil ini adalah untuk mempelajari metode dasar penelitian Paleozoologi, pengenalan fosil hingga tinkat takson famili berdasarkan struktur tulangnya serta untuk mempelajari situs Sangiran terkait dengan formasi lapisan dan jenis-jenis fosil yang ditemukan di daerah tersebut.

BAB II

METODE

II.1. LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN

A. Laboratorium

Studi fosil dilakukan di Laboratorium Bioanthropologi dan Paleoanthropologi, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada tanggal 29 September 2009, 6 Oktober 2009 dan 13 Oktober 2009.

B. Museum Sangiran

Pengamatan lapangan dilaksanakan pada anggal 20 Desember 2009 di tiga lokasi yang berbeda. Lokasi pertama adalah Museum Situs Prasejarah Sangiran, lokasi kedua adalah di suatu bukit yang menampakkan singkapan lapisan batuan tua di area persawahan dan lokasi ketiga adalah di suatu bukit yang menampakkan singkapan lapisan batuan tua di area perkebunan di daerah puncak tertinggi daerah Sangiran.

II.2. ALAT DAN BAHAN

A. Laboratorium

Alat dan bahan yang digunakan dalam studi fosil di laboratorium antara lain :

1. Kuas kecil dan besar

2. Alat tulis

3. Alat ukur (penggaris, meteran, jangka sorong)

4. Kotak pasir dan meja

5. Dental tool

6. Lem UHU

7. Kamera

8. Model dan gambar pembanding

11. Fosil yang diteliti, meliputi : Ordo Perissodactyla (Rhinocerotidae), ordo Artiodactyla (Hippopotamidae, Cervidae, Bovidae, dan Suidae), ordo Proboscidea (Stegodonidae, Mastodonidae dan Elephantidae), Ordo Carnivora (Felidae dan Canidae) serta Ordo Reptilia (Testudinidae dan Crocodylia).

B. Museum Sangiran

Alat dan bahan yang digunakan dalam studi fosil di situs Sangiran antara lain :

1. Kamera

2. Plastik klip

3. Alat tulis

4. Prin out yang memuat tentang penjelasan dari formasi situs Sangiran

5. Handuk kecil

6. Kaca Pembesar

7. Paper clip

II.3. CARA KERJA

A. Laboratorium Bioanthro dan Paleoanthropologi UGM

1. Persiapan

Semua peralatan dasar di atas beserta fosil yang akan dipelajari disiapkan di atas meja.

2. Membersihkan dan rekonstruksi

Fosil yang akan dipelajari diletakkan di atas kotak pasir dan mulai dibersihkan dari matriks atau sedimen yang menempel menggunakan kuas. Yang perlu diperhatikan saat pembersihan fosil-fosil ini adalah perhatikan nomor temuan masing – masing fosil ketika dikeluarkan dan diletakkan di kotak pasir diperhatikan dengan baik. Selanjutnya dilakukan rekonstruksi,fosil yang terpotong menjadi bagian–bagian kecil disatukan kembali menggunakan lam UHU untuk mempermudah proses identifikasi. Proses penyambungan kembali dilakukan dengan memperhatikan tekstur dan pola pecahan atau potongan fragmen fosil tersebut agar tidak terjadi kesalahan penempelan.

3. Identifikasi dan pengukuran

Fosil yang berukuran besar dapat diidentifikasi dengan cara membandingkan dengan koleksi lain dari laboratorium Bioanthropologi, Museum Sangiran atau tempat penyimpanan fosil yang lain, selain itu dapat juga dibandingkan dengan model cetakan, gambar maupun tulang hewan masa kini. Dalam hal ini, pembandingan dilakukan dengan mengamati karakter anatomis bagian fosil tersebut. Setelah diidentifikasi, fosil–fosil tersebut diukur dimensinya (panjang, lebar dan tebal) dengan jangka sorong untuk mengetahui visualisasi ukuran fosil tersebut.

4. Tabulasi dan dokumentasi

Data identifikasi dan hasil pengukuran fosil-fosil tersebut kemudian ditabulasikan beserta nomor temuan untuk dipelajari lebih lanjut kemudian. Semua fosil yang diamati didokumentasikan secara visual dengan kamera.

B. Museum Sangiran

Pengamatan di situs Sangiran dilakukan di 3 lokasi, yaitu di stasiun pengamatan, dan pengamatan fosil di museum Sangiran. Pengamatan pertama dilakukan di museum Sangiran. Pengamtan dilakukan dengan cara dokumentasi fosil-fosil yang ada di Museum Sangiran lengkap dengan keterangannya. Di stasiun pengamatan diamati singkapan lapisan tanah (batuan) yang terletak di sepanjang tebing, di sebelah selatan (depan) SD Krikilan, dimana daerah di depan situs tebing tersebut telah diolah menjadi areal persawahan oleh penduduk setempat. Singkapan tanah di daerah ini menunjukkan formasi tertentu yang akan dipelajari selanjutnya.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

III.1. Studi Fosil di Laboratorium Bioanthro dan Paleoanthropologi UGM

Spesimen yang diamati merupakan spesimen koleksi Laboratorium Bioanthro dan Paleoanthropologi, Fakultas Kedokteran UGM. Spesimen ini diidentifikasi terlebih dahulu, difoto dan kemudian diukur panjang, lebar serata tingginya.

A. Gigi Suidae

Gambar 6. Fosil Gigi Suidae

Klasifikasi

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Class : Mammalia

Order : Artiodactyla

Family : Suidae

Deskripsi

Tipe gigi heterodont. Gambar di atas merupakan gigi incisivus dan premolar/molar Suidae. Struktur tepi gigi heterodont ini disebabkan kebiasaan makan dari suidae yaitu pemakan segala (omnivora) mulai dari umbi-umbian hingga bangkai binatang lain.

B. Gigi Canidae

Gambar 7. Fosil Gigi Canidae, bawah : premolar

Klasifikasi

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Class : Mammalia

Order : Carnivora

Family : Canidae

Deskripsi

Gigi taring Canidae berbentuk seperti kerucut, runcing di bagian ujung. Famili Canidae tidak mengunyah makanan, mereka merobek-robek makanan sebelum akhirnya ditelan. Gigi molar atas dan bawah pada hewan karnivora berfungsi seperti gunting. Mereka berpotongan bersilangan, sehingga dapat memotong daging dengan efektif. Ciri khas dari gigi ordo Carnivora adalah adanya gigi carnasial.

C. Gigi Rodent

Gambar 8. Fosil Gigi Rodent, atas : incisivus, bawah : molar Hystrix

Klasifikasi

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Mammalia

Ordo : Rodentia

Subordo : Hystricomorpha

Infraordo : Phiomorpha

Familia : Hystricidae

Genus : Hystrix

Spesies :Hystrix sp.

Deskripsi

Rodentia memiliki gigi insisivus yang terus menerus tumbuh, oleh karena itu rodent punya kebiasaan mengerat. Kebiasaan ini berguna untuk mengasah mengikis ujung gigi tersebut agar tidak terus tumbuh menembus rahang bawah mereka.

D. Cervidae dan Bovidae

Gambar 9. Ranggah Cervidae (atas), Ujung Tanduk Bovidae (bawah)

Klasifikasi

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Mammalia

Ordo : Cetartiodactyla

Subordo : Ruminantia

Familia : Cervidae

Kingdom: Animalia

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Mammalia

Ordo : Artiodactyla

Famili : Bovidae

Gambar 10. Metacarpal Bovidae (atas), Molar Bovidae (bawah)

Deskripsi

Ranggah dan tanduk berbeda asal dan bahan penyusunnya. Ranggah berasal dari penandukan kulit, sedangkan tanduk berasal dari tonjolan tulang cranium. Sehingga ranggah menjadi lebih mudah tanggal daripada tanduk. Selain itu tanduk memiliki inti tulang (bone core) sehingga tidak dapat digantikan bila patah.

Tulang hewan herbivora bentuknya relatif lebih lurus, tebal dan kaku. Sementara tulang hewan karnivora lebih tipis dan fleksibel mengikuti bentuk otot yang melekat disana. Tulang hewan herbivora berfungsi mendukung bobot tubuh yang besar dengan aktifitas gerak yang relatif lebih lambat daripada hewan karnivora.

III.2. Studi Fosil di Museum Purbakala Sangiran

A. Fosil Hominidae

Gambar 11. Tengkorak Pithecanthropus sp.

Klasifikasi

Kelas : Mamalia

Ordo : Primata

Familia: Hominidae

Genus : Pithecanthropus

Spesies: Pithecanthropus sp.

Deskripsi

Manusia berevolusi selama Pleistosen mengikuti jalur tertentu hingga menjadi apa yang sekarang kita lihat. Manusia memiliki pertumbuhan dan perkembangan otak, kemampuan berdiri tegak dengan sempurna, melambatnya perkembangan setelah kelahiran, dan pertumbuhan populasi manusia. Secara struktur dan fisik, manusia memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih kecil dari hewan-hewan besar yang berbagi tempat hidup di dunia. Gorila hanya memiliki volume tengkorak 500-600 cm3. Manusia purba kelompok Australopithecus volume otaknya berukuran sekitar 600 cm3. Manusia paling primitif di zaman Pleistosen volume otaknya kira-kira 900 cm3. Sementara di akhir Pleistosen dan manusia sekarang memiliki volume otak berkisar antara minimal 1200 cm3 dan maksimal lebih dari 2000 cm3.

B. Fosil Testudinata

Gambar 12. Fosil Karapaks Chelonia sp.

Klasifikasi

Kelas : Reptilia

Ordo : Testudinata

Familia: Chelonidae

Genus : Chelonia

Spesies: Chelonia sp.

Deskripsi

Fosil ini dapat diidentifikasi sebagai Chelonidae dari bentuk karapaknya yang cukup ramping relatif membulat yang berbeda dengan kura-kura yang hidup di darat.

C. Fosil Crocodilia

Gambar 13. Mandibula dan Gigi Crocodillus sp.(atas), Tengkorak Atas Gavialis sp. (bawah)

Klasifikasi

Kelas : Reptilia

Ordo : Crocodilia

Familia: Gavialidae

Genus : Gavialis

Spesies: Gavialis sp.

Deskripsi

Fosil mandibula dan gigi Crocodillus sp. ditemukan pada tahun 1993 di Formasi Pucangan di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe. Umurnya diperkirakan kurang lebih 1,8 juta tahun yang lalu (plistocene bawah). Gavialis memiliki cirri dengan moncong yang sangat sempit

D. Fosil Bola Batu

Gambar 14. Fosil Bola Batu

Deskripsi

Ditemukan di Formasi Notopuro, berumur sekitar 500.000 – 200.000 juta tahun yang lalu. Bola batu ini berfungsi untuk alat berburu dan sebagai batu pemukul.

E. Fosil Kapak Perimbas dan Batu Inti

Gambar 15. Kapak Perimbas (kiri), Batu Inti (tengah)

Deskripsi

Kapak perimbas merupakan sejenis kapak yang digenggam, berbentuk massif dan pembuatannya masih kasar. Teknik pembuatan kapak perimbas ini dimulai dari Pleistocene tengah hingga kala awal Holocene. Sedangkan batu inti merupakan bahan baku untuk membuat serpih dan bilah

F. Fosil Bovidae

Gambar 16. Fosil Tengkorak Bubalus paleokarabau

Klasifikasi

Kelas : Mamalia

Ordo : Artiodactyla

Familia : Bovidae

Genus : Bubalus

Spesies : Bubalus paleokerabau

Deskripsi

Ditemukan tahun 1992 ditemukan di Dukuh Tanjung, Kecamatan Gondangrejo pada Formasi Kabuh. Karakter yang paling menonjol dari Bovidae adanya tanduk yang hampir selalu ada pada individu jantan dan betina. Tanduk tersebut tumbuh dari tulang dahi, dilapisi lapisan luar zat tanduk yang sangat keras.

G. Fosil Proboscidae

Gambar 17. Fosil Gading Stegodon trigonocephalus

Klasifikasi

Kelas : Mamalia

Ordo : Proboscidea

Familia : Stegodonidae

Genus : Stegodon

Spesies : Stegodon trigonocephalus

Deskripsi

Stegodon muncul pada akhir Pliosen dan berlanjut hingga zaman Pleistosen. Stegodon berukuran sangat besar, bertungkai sangat panjang, tengkoraknya berlekuk dalam, gading atasnya sangat panjang dan melengkung, rahang bawahnya pendek dan tidak bergading, dan gigi molarnya sangat memanjang dengan celah-celah melintang pada setiap mahkota molarnya.

H. Fosil Hippopotamus sp.

Gambar 18. Fosil Hippopotamus sp.

Klasifikasi

Kelas : Mamalia

Ordo : Artiodactyla

Familia: Hippopotamidae

Genus : Hippopotamus

Spesies: Hippopotamus sp.

Deskripsi

Memiliki ukuran tubuh sangat besar, dengan tengkorak yang amat besar lekuk mata yang terangkat dan rahang bawah yang sangat dalam. Gigi seri dan taringnya membesar, setiap mahkota gigi gerahamnya memiliki bentuk yang sangat mungkin diturunkan dari tipe gigi selenodont antracotheres. Selama Pleistosen, hippopotamus tersebar luas di Eurasia dan Afrika. Hingga saat ini persebaran Hippopotamus sangat terbatas. Hippopotamus selain memiliki deretan gigi insisivus juga memiliki sepasang gigi insisivus yang berbentuk seperti tombak.

BAB IV

KESIMPULAN

Penemuan fosil di kawasan Sangiran secara langsung membuka pengetahuan dalam hal perkembangan evolusi makhluk hidup, distribusi dan pernyebarannya di muka bumi purba dan bagaimana pola interaksi dari masing-masing makhluk hidup di masa lampau. Fosil merupakan sarana untuk mempelajari bagaimana kehidupan masa lampau dengan menganalisis morfologi, rekontruksi dan taphotomi, yaitu runutan mulai dari fosil tersebut itu mulai hidup di bumi, mati dan akhirnya terfosilkan.

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

Anonim1. Sangiran Tambang Fosil Binatang Purba. Dinas Pariwisata Pemda Propinsi Jawa Tengah, Semarang. 1975.

Anonim2. The Sangiran Prehistoric Site Museum as a Tourist Object in Solo. Museum Sangiran. Sragen. Pp. 3-6.

Anonim3. Situs Museum Purbakala Sangiran. Diakses tanggal 10 Desember 2010.

Anonim4. 2009. Geologi Zona Rembang. Diakses tanggal 10 Januari 2010.

Colbert, E.H. 1980. Evolution of The Vertebrates. 3rd edition. John Wiley and Sons, Inc. New York, USA. Pp. 230-236, 304-309, 344-348, 388-391, 404-406, 416-418, 431-436.

Hidayat, R.T. 2004. Museum Situs Sangiran Sejarah Evolusi Purba Beserta Situs dan Lingkungannya. Koperasi Museum Sangiran. Sragen.

Soedjadi Hartono. 2004. Situs Warisan Dunia : S A N G I R A N (World Heritage Site 593). Dimuat dalam WARTA Vol. 8 No. 1 Januari 2004. Diakses tanggal 10 Januari 2010.

http//www.sangiran.com.diakses tanggal 10 Januari 2010